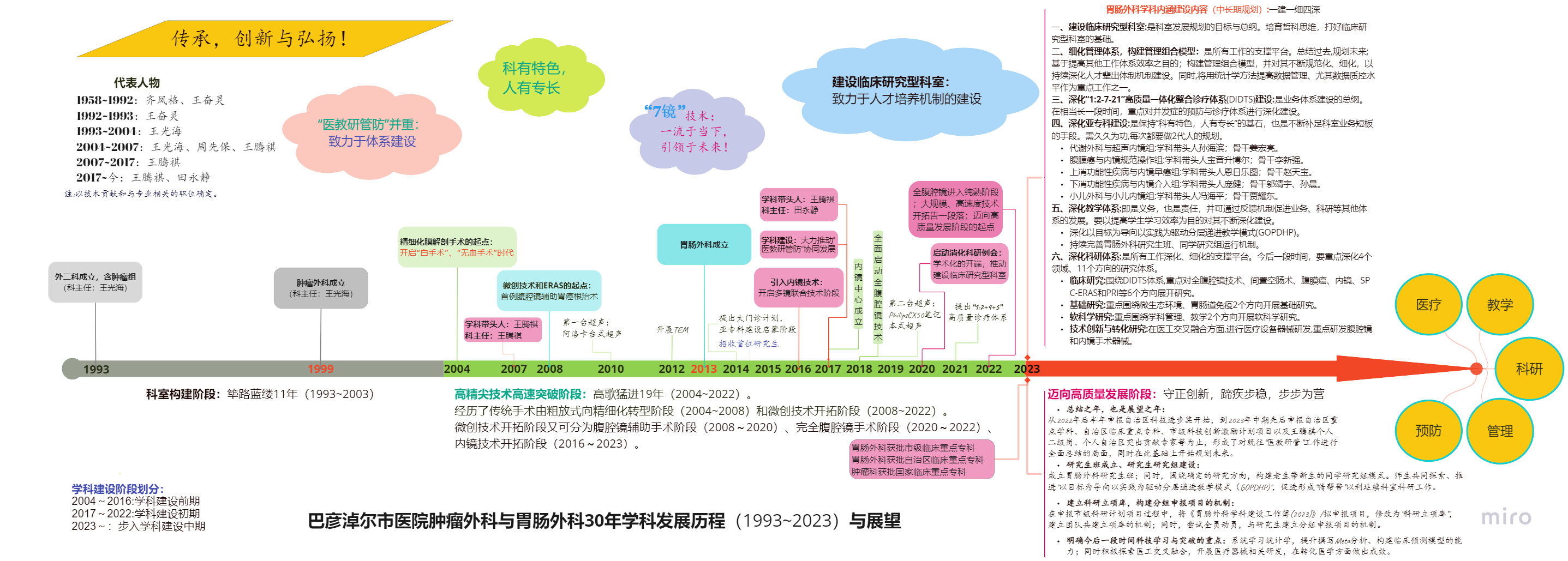

一、学科建设理念与原则:以“整合、规范、专业、创新、服务”为学科建设基本理念,以“医教研管防”五位一体综合建设为基本思路,以民主集中制、分层管理为基本管理原则,以“科有特色,人有专长”为学科建设基本目标,以循证医学、“全科做基础,一专多能”、“内外兼修”为学科建设基本促进手段。

二、独创了胃肠外科“1:2-7-21”特色整合诊疗体系(DIDTS):高质量诊疗的保障。

“1”:是指“医教研管防”并重,建立在以循证医学、精准医疗、多种复杂微创技术和高质量围术期管理等基础之上的、整合形成的一体化、全链条的高质量诊疗服务体系。这是整个体系建设的主导思想。

“2”:是指针对疾病诊疗、并发症防治形成的2大诊疗体系。这是整个体系建设的根本。

“7”:是指腹腔镜、胃镜、肠镜、经肛门内镜微创技术(TEM)、胸腔镜、直乙镜、超声内镜等7种高精尖设备构成的业务支撑系统。其中,腹腔镜、胃镜、肠镜是主力;TEM、胸腔镜、直乙镜、超声内镜是重要支撑。多种高精尖微创设备、技术集于一身,正所谓独舞,则各显绝妙之美;共奏,则交织完美华章。这是特色专科的依托。

“21”:是指精细化膜解剖手术技术、“7镜”联合技术、完全腹腔镜胃癌根治术、完全腹腔镜结直肠癌根治术、经自然腔道取标本技术(NOSES)、完全腹腔镜空肠间置术、完全腹腔镜消化道模式化手工缝合技术(PMST-LGS)、腹膜癌CRS/HIPEC整合治疗模式、经肛门内镜微创手术(TEM)、内镜逆行性阑尾炎治疗术(ERAT)、内镜粘膜下剥离术(ESD)、内镜全层切除术(EFTR)、内镜隧道切除术(STER)、贲门失迟缓症内镜下肌切开术(POEM)、内镜下消化道支架置入术、内镜下圈套器长透明帽氩离子束凝固联合技术(SCAE)、标准化预适应加速康复外科(SPC-ERAS)、术后康复指数(PRI)、加速康复外科(ERAS)、空肠营养管、肠梗阻导管等21项先进特色技术。这些以微创为核心的技术体系,是高效、安全诊疗的基石。

DIDTS体系的建设,为患者提供了更加先进、稳定、一体化的高质量手术和围术期管理服务,也为学科的长远发展奠定了坚实基础。

三、拥有的特色先进技术:

(一)完全腹腔镜技术:是自治区最早、国内较早开展腹腔镜胃肠道肿瘤根治术技术的专家。科室自主研发了完全腹腔镜消化道模式化手工缝合技术(PMST-LGS),不仅显著提升了手工缝合的效率,更让手工缝合成为器械吻合无可替代的有力补充和坚实后盾,确保了手术缝合的精准与安全。腹腔镜胃癌、结直肠癌根治术以及内镜甲状腺切除术等在国内视频大赛中多次获得二、三等奖和优秀奖,技术步入了国内先进水平行列。

适应症:早、中期胃癌、结直肠癌。

(二)经自然腔道取标本技术的翘楚:成为自治区最早掌握经自然腔道取标本技术(NOSES)的科室之一,这一技术的运用极大地提升了手术的微创性和患者术后生活的舒适度。

适应症:胃肠道早中期肿瘤,标本适中或偏小的。

(三)超级微创技术:

在内镜技术领域,王腾祺教授同样展现出卓越的领导力和创新力。自2017年起,他积极引进并广泛推广了先进的肠镜插入技术——蛇形通过技术。这一技术的引入彻底改变了传统的双人操作技术和注气插镜技术,极大地提升了检查过程患者的舒适度和安全性,肠穿孔率从原来的4‱逐步降低至2‱,并最终实现了零发生率,这一成就堪称巴彦淖尔地区内镜技术领域的里程碑。同时,王腾祺教授还率先引进并独立开展了多项超级微创技术,包括内镜黏膜下剥离术(ESD)、内镜隧道切除术(STER)、内镜全层切除术(EFTR)以及贲门失迟缓症内镜下肌切开术(POEM)。这些技术的成功应用不仅彰显了他在内镜技术领域的深厚功底,也推动巴彦淖尔市地区的内镜技术水平迅速跻身自治区前列。

1.消化道早癌治疗的显著成效:在巴彦淖尔地区,我们率先实施了内镜粘膜下剥离术(ESD),为消化道早癌患者带来了更加及时、有效的治疗机会。

2.内镜治疗适应症的不断拓宽:作为自治区内少数成熟开展内镜全层切除术(EFTR)的专业科室,我们成功拓宽了内镜治疗的适应症范围,为更多患者提供了内镜手术的选择。

(四)贲门失迟缓症治疗的新篇章:我们在巴彦淖尔地区率先引进了贲门失迟缓症内镜下肌切开术(POEM),为该病的治疗开辟了新的内镜手术途径,展现了科室在内镜治疗领域的深厚实力和创新精神。

(五)自主研发的内镜下圈套器长透明帽氩离子束凝固联合技术(SCAE):对于<1cm的胃肠道粘膜下小肿瘤,比ESD技术更加简单、高效,手术时间缩短5倍左右。

适应症:咽部早癌、食管早癌、胃肠道早癌、食管粘膜下肿瘤、胃肠道粘膜下肿瘤、贲门失迟缓症、消化道狭窄等。

(六)经肛门内镜微创技术(TEM):是自治区最早、国内较早开展TEM技术的专家。

针对疾病:适用于距离肛门20cm以下的病灶切除。

1)良性肿瘤、良恶交界性肿瘤、早癌的切除。

2)直肠良性狭窄或吻合口狭窄切开术。

3)直肠低位前切除术后吻合口瘘的修补术。

4)直肠阴道瘘或肛瘘内扣的粘膜瓣易位修补术。

5)直肠出血的诊断。

6)直肠及其周围病变的活组织检查。

(七)“7镜“联合技术:7大软硬镜集于一身,更能保障微创手术的安全与完美。

1.腹腔镜联合TEM下低位直肠癌经肛门全直肠系膜切除术(TaTME)。

2.双镜联合胃肠道肿瘤(尤其小肿瘤)切除术。

3.双镜联合胃肠道早癌的缩小根治术:局部扩大切除+纳米碳失踪下区域淋巴结清扫,又称局限性手术(SLK)。

4.贲门失弛缓症、食管裂孔疝、返流性食管炎的双镜联合手术。

5.腹腔镜术中吻合口的检查或出血的处理。

6.用超声内镜对小肿瘤进行更精细的分期,有利于制定精细化的手术方案。

(八)胸腔镜技术:

1.与腹腔镜配合,实施食管下段癌、食管胃结合部腺癌(AEG)的微创手术。

2.实施食管损伤的修补手术。

(九)空肠间置术:移植一段小肠,放置于切除的胃的位置。用于胃切除、尤其贲门切除手术中消化道重建。最大的优点为很好地解决了术后反流和/或胆胰分泌不同步等严重影响患者生活质量的问题(如返流、呛咳、消化不良等)。因该技术操作复杂,目前在国际上唯日本开展较多,在国内开展很少,但在巴彦淖尔市医院早已是十分成熟的常规手术技术。

(十)腹膜癌诊疗模式:腹膜癌是指在腹膜上发生和(或)发展的一类恶性肿瘤,包括原发性和继发性两种,前者的典型代表是原发性腹膜癌和腹膜恶性间皮瘤;后者的典型代表是各种肿瘤所形成的腹膜转移癌,如来自胃肠道肿瘤和妇科肿瘤的腹膜转移癌。以往认为这属于广泛性转移的一种,是癌症的终末期;目前则将其纳入可以治愈的局域性病变。术语也由“腹膜癌病(PC)”变更为“腹膜转移癌”。针对此病创建了腹膜癌指数(PCI)和以细胞减灭术(CRS)+腹腔热灌注化疗(HIPEC)为核心的整合治疗技术体系。PCI有助于选择合适的患者。CRS通过仔细的外科手术切除肉眼可见的肿瘤结节;HIPEC通过热疗和化疗的协同作用根除微转移灶和游离肿瘤细胞,是目前治疗腹膜癌的最有效方法。

(十一)优秀的围术期管理:是国内最早开展加速康复外科(ERAS)项目的专家,大幅降低了围术期的风险,提高了患者围术期的舒适度,缩短了术后住院日。尤其将有利于腹部手术术后康复的多种物理训练进行固化、整合,自主研发了标准化预适应加速康复外科(SPC-ERAS),大幅降低术后肺感染、深静脉血栓形成等并发症。

(十二)独创的术后康复指数(PRI):相较于术后平均住院日,自主研发的PRI对患者康复程度的评价更加精准、实时,不受地域、是否住院、医保政策等的影响,更加具有通用性,是更加客观的术后康复程度评价指标。

四、科研:

在基础医学研究领域,王腾祺同志带领团队聚焦于消化系统肿瘤及其免疫微环境的深入研究。他们发现消化系统肿瘤组织中存在的三级淋巴结构对于肿瘤免疫应答具有重要调控作用,这一发现为肿瘤免疫治疗提供了新的思路。同时,团队还广泛研究了多种肿瘤靶点,证实了多种抗原在肿瘤发生发展、增殖、侵袭、转移以及耐药等恶性生物学行为中的关键作用,为肿瘤靶向免疫治疗提供了新的潜在靶点和预后生物标志物。在药物递送方面,团队研究证实了黑磷纳米片辅助的纳米红细胞体作为一种新型药物递送载体的有效性和安全性。这一研究成果有望为提高肿瘤靶向免疫治疗的疗效和安全性提供新的解决方案。

带领团队目前形成了临床、基础、软科学、技术创新与转化研究等4个领域、11个方向的研究:

l 临床研究:围绕“1:2-7-21”特色医疗体系,重点对全腹腔镜技术、空肠间置术、腹膜癌、内镜、SPC-ERAS、PRI等6个方向展开临床研究。

l 基础研究:围绕胃肠道免疫、微生态环境2个方向的研究。

l 软科学研究:围绕学科管理、教学2个方向的研究。

l 技术创新与转化研究:在医工交叉融合方面,进行医疗设备器械研发,重点研发腹腔镜和内镜手术器械。

五、教学:

作为内蒙古医科大学、包头医学院硕士研究生导师,在教学工作中大力推广、持续推动PBL、CBL、ADDIE教学模型、OBE成果导向教育理念、5E教学法、对分课堂等6种教学法。并独创了“以目标为导向以实践为驱动分层递进教学模式(GOPDHP)“教学模式,取得了较好的教学效果。在胃肠外科成立了研究生班、研究小组等组织模式。至今共培养研究生23名,其中毕业10名,全部在国家级三甲医院就业。

六、学术活动

30年余来,积极参加国际、国内、自治区学术交流活动,多次参加全国手术视频比赛,先后荣获全国手术视频比赛二等奖1项、三等奖1项、优秀奖3项;多次受邀于北京301医院、昆明医科大学第一附属医院、山西省肿瘤医院、北京友谊医院、北京武警总医院举办的学术会议上进行学术讲座;2007年以来,本人牵头每年在本市举办肿瘤诊疗、微创技术和ERAS相关学术会议3次,邀请区内外知名专家来院进行学术交流、手术演示,将知识和技术惠及市内外各旗县医院,解决了很多技术瓶颈问题;先后获批国家继教项目4项、自治区适宜技术推广项目3项。

2021年,参与中国抗癌协会腹膜肿瘤专业委员会组织的《弥漫性恶性腹膜间皮瘤诊治中国专家共识》的编写,并发表于《中华医学杂志》(DOI: 10.3760/cma.j.cn 112137-20210210-00405)。

七、管理:

一直以来,王腾祺教授始终以“整合、规范、专业、创新、服务”为学科建设基本理念,以“医教研管防”五位一体综合建设为基本思路,以民主集中制、分层管理为基本管理原则,以“科有特色,人有专长”为学科建设基本目标,以循证医学、“全科做基础,一专多能”、“内外兼修”为学科建设基本促进手段,对学科进行了规范化、体系化的持续建设,这正是王腾祺教授学科管理能够取得卓越成效的精髓所在。

自2004年起,王腾祺教授便以其深邃的洞察力和前瞻性的视野,在“医教研管防”多个领域引领着学科不断前行。他提出的“世界标准,我的标准”理念不仅展现了崇高的追求,更通过其坚定不移的实践为学科赋予了全新的活力。

在王腾祺教授的引领下,原肿瘤外科、胃肠外科、肿瘤整合医学中心、内镜整合医学中心等团队逐渐凝聚为一个强大的整体,构建了独具特色的“1:2-7-21”整合诊疗体系(DIDTS)。这一体系不仅体现了学科多维度的进取精神,更将规范化、体系化的管理理念深入到每一个诊疗细节中,以确保患者获得最精准、最高效的治疗体验。

王腾祺教授始终坚守“诊断优先”、“合理治疗、预后为先”以及“不治疗无需治疗的疾病”等原则,这些原则不仅是他对医学的深刻理解,更是他对患者负责、对生命敬畏的直接体现。同时,他倡导的“整合、规范、专业、创新、服务”的学科发展理念也始终贯穿于其管理实践中,为学科的持续进步和繁荣提供了坚实的保障。

在王腾祺教授的引领下,临床研究以推动临床工作为核心,不断探索和实践前沿的治疗方法和技术。同时,基因诊断技术、分子诊断技术等基础研究的引入也为实现精准医疗、构建卓越诊疗体系奠定了坚实的基础。

在抗击非典和新冠肺炎起期间,王腾祺教授先后五次冲在疫情防控第一线,工作务实、高效,并实现零感染、零意外、零死亡,受到上级好评。2003年,全程参与抗击SARS,并荣获“自治区抗击非典先进个人”称号。2020年1月17日、2022年7月12日,两次受命负责巴彦淖尔市传染病院新冠肺炎诊治工作。2022年3月27日,又带队巴彦淖尔市医疗队95名队员赴内蒙古第四医院负责康复楼四病区的新冠肺炎诊治工作。2022年10月以来,作为巴彦淖尔市新冠肺炎方舱医院专家组组长,负责指导全市旗县共建设6个方舱医院。根据实际情况,创新性提出了“三不接触”技术、“患者自主管理”新模式;共收治患者1022人,但医护人员投入仅仅125人次,不仅实现了防控目标,而且为地方节约了大量的人力、物力、财力。并成功完成了巴彦淖尔市卫健委、市科技局布置的疫情防控专项科研项目1项。

八、自创技术与专有名词(14项):

(一)体系建设2项:

1. “ 1:2-7-21”特色整合诊疗体系(The “1:2-7-21”Distinct Integrated Diagnostic and Treatment System ,DIDTS):为胃肠外科临床体系建设设计。

2. 临床专科综合提升系统(Clinical Specialty Integrated Enhancement System,CSIES):为肿瘤科临床体系建设设计。

(二)全腹腔镜技术6项:

1.首针10点位缝合法(First Stitch at Ten o’clock Position Suture Method,FTOS):全腹腔镜手工缝合首次进针点确定在10点位,可以固化缝合流程,增加缝合的安全性,提高缝合的效率。

2.二壁视角缝合( Double-wall perspective suturing,DWPS)、三壁视角缝合(Three-wall perspective suturing,TWPS):全腹腔镜手工缝合,根据吻合口的深浅,分别定义为二壁或三壁缝合,可以固化缝合流程,提高缝合的效率,增加缝合的安全性。

3.三等距杂交吻合技术(Three-Equidistant Hybrid Suture,TEHS):全腹腔镜手工缝合采取进针点-吻合口边缘、针距、胃肠壁厚度三等距,可以提高吻合口的平滑程度,降低吻合口狭窄的概率。

4.长线缝合技术(Suture Method of Long Surgical Suture,SMLSS):全腹腔镜手工缝合在用PROLENE缝线时,用长线经主操作孔进出来缝合,可以提高缝合效率、节约缝线。

5.取标本途径的自由(The freedom of speciman extraction approaches ,FSEA):全腹腔镜技术的意外收获,取标本的途径不再受到限制,可以根据患者情况个体化选择,比如,可以经自然腔道取出(NOSES),实现腹部无切口。

6.全腹腔镜消化道模式化手工缝合技术(Patterned manual suturing technique for laparoscopic gastrointestinal surgery,PMST-LGS):FTOS+TWAS或THWAS+TEHS/SMLSS。这是对上述1~3技术的整合应用,使得3种技术更趋高效,也有利于对年轻医生的培训和对全腹腔镜手工缝合技术的传播。

(三)内镜技术3项:

1.内镜下圈套器长透明帽氩离子束凝固联合技术(Combined application technology of snare and long lucency cap and Argon Plasma Coagulation under endoscope,SCAE):对于<1cm的胃肠道粘膜下小肿瘤,比ESD技术更加简单、高效,手术时间缩短5倍左右。

2.内镜分层监测治疗(Endoscopic Stratified Surveillance and Treatment,ESST):针对大肠息肉不十分密集的FAP患者制定的策略。3.结肠镜插入优化与推广体系(Endoscopic Colonoscopy Insertion Optimization and Dissemination System,ECO-TECH System):通过整合和优化多项先进的结肠镜插入相关技术,全面提升插入的安全性、效率和患者舒适度,显著减少并发症(特别是结肠穿孔率)。该系统构建了系统化培训和标准化流程,确保初级结肠镜医生能够安全操作,并提高进阶效率,同时为未来复杂ESD技术奠定基础。

(四)围术期管理2项:

1.标准化预适应加速康复外科(Standardized preconditioning for enhanced recovery after surgery ,SPC-ERAS):将有利于腹部手术术后康复的多种物理训练进行固化、整合,可以大幅降低术后肺感染、深静脉血栓形成等并发症。

2.术后康复指数(Postoperative recovery index,PRI):相较于术后平均住院日,PRI对患者康复程度的评价更加精准、实时,不受地域、是否住院、医保政策等的影响,更加具有通用性,是更加客观的术后康复程度评价指标。

(五)教学研究1项:

1.以目标为导向以实践为驱动分层递进教学模式(Goal-oriented, practice-driven, hierarchical, and progressive teaching model,GOPDHP):以研究生的毕业要求为目标,不论临床、科研,都以实践为驱动力,充分激以发研究生自主学习的热情,提高学习的效率、效果。

九、奋斗历程:

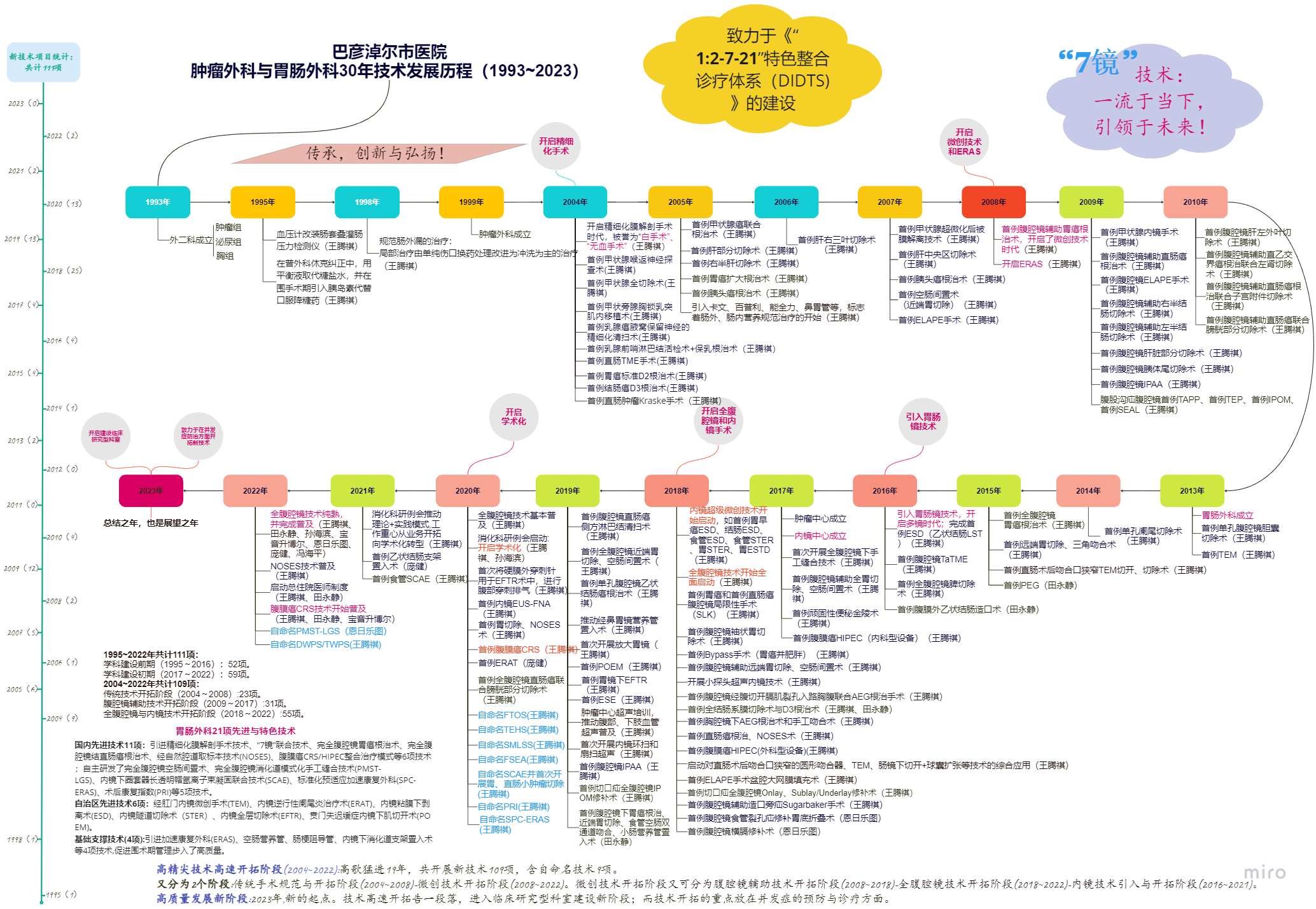

(一)技术:2004~2023年,作为主持人独立开展新技术102项。2004年以来,先后在自治区肿瘤外科领域率先引入精细化膜解剖手术技术、“7镜”微创联合技术和以加速康复外科(ERAS)为代表的精细化管理,在本地区开启了大手术微出血、即“白手术”时代;促进围手术期并发症率大幅下降。部分技术填补了自治区的空白,如:腔镜甲状腺切除术、腹腔镜胃肠道肿瘤根治术、腹腔镜肝左叶切除术、腹腔镜胰体尾切除术、单通道空肠间置术、经肛门内镜微创技术(TEM)、内镜下黏膜下剥离术(ESD)、内镜经隧道肌切开术(POEM)和内镜下消化道壁全层切除术(EFTR)、双镜联合胃肠道手术等。前后5次参加国内相关技术比赛,最高获得二等奖的好成绩。通过不懈的努力,形成了成熟的“7镜”联合微创技术 & ERAS为特色的高质量集成技术体系。目前仍是国内极少数集“7镜”于一身的微创手术技术专家之一,更能保障微创技术的精准、安全与完美实施;也是国内较早开展加速康复外科(ERAS)的专家。兼通软硬镜,更能符合未来早癌占主流时代的需求。

(二)科研:

(三)学科建设:自2004年以来,在学科带头人王腾祺主任医师、教授的带领下,以“整合、规范、专业、创新、服务”为学科建设理念,“医教研管防”并重,先后带领原肿瘤外科、胃肠外科、等团队,开启了学科建设之路,逐渐形成了“ 1:2-7-21”特色整合诊疗体系(DIDTS)。

DIDTS体系的建设,为患者提供了更加先进、稳定、一体化的高质量手术和围术期管理服务,为胃肠外科获批市级临床重点专科、自治区临床重点专科,肿瘤科获批国家临床重点专科打下了坚实的基础,也为以后学科的长远发展勾勒了良好的蓝图。

(数据截止至2025年1月7日)